リーダーには、「絶対に成功させる」という強い信念が必要!

リーダーシップとは何か?

リーダーに求められるものとは何か?

会社を経営して丸10年、個人事業主の時代を含めると20年近く、この役割を担ってきました。会社の代表として常にトップを走ってきた僕自身、「リーダーとして、しっかりと力を発揮できているのだろうか?」と自問自答することが度々あります。

リーダーシップについて、世の中の成功者たちの教えを学ぼうと、これまで多くの本を読み漁ってきました。彼らが語るリーダーシップの本質とは何か、心構えとは何か、と深く考えながら、貪るように読んだものです。

そうした本に共通して書かれている、リーダーに欠かせない最も重要な条件。

それは、「プロジェクトを進める上で、誰よりも熱い心を持ち、情熱を燃やして取り組む姿勢こそが真のリーダーである」、という点です。

「絶対に成功させるのだ」という強い信念を持ち、壁にぶつかっても諦めずに前進し続けるには、まず情熱が必要です。泥臭くても、粘り強く改善を繰り返していくこと。そして、その仕事に誇りを持つことが求められます。

もちろん、僕は自分の事業に対して、誰よりも熱い情熱を持っています。

リーダーシップって、具体的にどんなことだろう?

名だたる経営者たちが語る「リーダーシップに求められること」には、以下のような資質や心構えが挙げられていました。

①自己管理ができること:自分を管理できない人は、他人も管理できません。自己管理能力があるリーダーは、部下の良い手本になります。

②正義感が強いこと:公平さと正義感のないリーダーは、部下から尊敬されません。

③決断力があること:優柔不断なリーダーは、部下をうまく導くことができません。

④計画性があること:明確な計画を持たず、あてずっぽうで動くリーダーは、海図を持たない船のように失敗するでしょう。

⑤報酬以上の仕事ができること:リーダーは、部下に求める以上のことを自ら率先して行う必要があります。

⑥人当たりが良いこと:人に気を遣えないリーダーは、成功できません。

⑦思いやりと理解があること:部下に対する思いやりを持ち、その事情や気持ちを理解することが必要です。

⑧業務の細部に精通していること:リーダーとして知っておくべきことを、細かなところまで理解している必要があります。

⑨責任感があること:部下の間違いや欠点の責任を進んで引き受ける。責任を部下に転嫁するようでは、リーダー失格です。

⑩協調性があること:協力の意味を理解し、実践し、部下にも同じことを促すことができなければなりません。リーダーシップを発揮するには、周りの協力が不可欠です。

このようにリーダーとして心得ておくべき条件を挙げてみましたが、自分を振り返ると、まだ十分にできていない部分や弱い部分もああるなと感じます。

今後は、僕を含め各店長のリーダーとしての資質を向上させるため、勉強会や研修、外部セミナーへの参加などを積極的に行っていきたいと考えています。

リーダーシップには、二つの型がある!

また、リーダーシップには二つの型があると言われます。

一つは、「部下の同意と共感に支えられたリーダーシップ」。

もう一つは、「部下の同意と共感のない、力によるリーダーシップ」です。

コンプライアンス意識が高まった現代社会では、パワハラやモラハラに代表されるように、力による圧力は許されなくなってきています。そのため、共感によるリーダーシップが求められているのでしょう。(もちろん、行き過ぎた抑圧の排除によって、部下を叱ることができなくなった上司が増えているという側面があるのも事実ですが。)

僕自身は、どちらかと言うと共感のリーダーシップを取っています。(つもりです(笑))

力で部下を変えようとするのではなく、コミュニケーションを取りながら、相手の考えを尊重し、最終的な決定は僕が下すようにしています。

リーダーシップを果たす上で必要な「組織論」の考え方

そして、僕がリーダーシップを語る上で欠かせないと考えているのが「組織論」です。なぜなら、組織論を理解せずにリーダーとして舵取りはできないからです。限られたリソースをどこに集中し、どう使うのかを判断するのもリーダーの重要な役割です。

ここで、組織について少し深掘りして考えてみましょう。

人が一人でも集まれば、それは組織になります。二人、三人、十人と増えていくと、一つの大きな団体になります。その団体を束ねて、目指すべきゴールに向かって全員で力を合わせる。これがマネジメントです。(正確には、人、物、金、情報という経営資源を効率的に活用し成果を最大限、引き出す活動全般を指す)

組織論の前提として、人間一人の力は限られています。だからこそ、チームを作り、一人ではできない大きな仕事を成し遂げようとします。そして、その組織の力を最大限に引き出すことが、トップに立つリーダーの務めなのです。

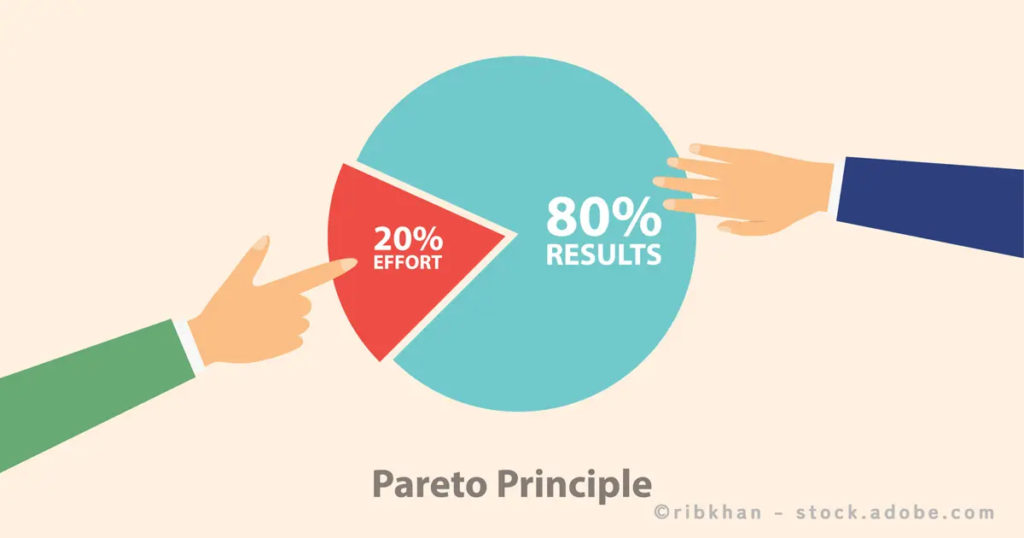

もう一つ、組織論として有名なのが「2:6:2の法則」です。これは、組織を構成する20%の人がチームを引っ張り、60%の人が標準的な役割を果たし、残りの20%が足を引っ張ったり、問題を起こしたりするという理論です。これは、組織だけでなく、商品やサービスにも当てはまります。

例えば、かなみ屋の売上をABC分析してみると、四川麺のカテゴリーが全体の約8割を占めていることがわかります。この「2:8の法則」は地球規模でも当てはまり、世界全体の総資産の8割を、上位20%の富裕層が所有していると言われています。

これらの理論から考察すると、組織の成長という観点で考えれば、目標に向かって前進し続けるためには、上位20%の強みを伸ばしていくことが、目的達成には不可欠だという結論になります。

また、この理論を個人に当てはめて考えると、その人の長所を伸ばし、適材適所に配置することもリーダーシップの一環だと言えるでしょう。こうしたリーダーシップを発揮できる人材が多いほど、その組織は加速度的に成長していきます。

組織の幹部や管理職の成長なくして、企業の成長はありえません。各管理職がリーダーとしての資質を高めていくことは、会社の成長に欠かせない条件だと考えています。

リーダーして、ビジョンを明確にし、皆の人生の充実度を増やします!

長々とリーダーシップについて考察してきましたが、何はともあれ、リーダーとして信念とビジョンを明確に示し、皆を導くことこそがリーダーシップの要諦だと思います。

今の僕の信念は、「かなみ屋を全国展開し、関わるすべての人々に喜びと感動を与えること」です。これは経営理念にも掲げています。会社が成長するとともに、経営陣も社員も挑戦し、成長していく過程で、人生の充実度を増やしていく。やりがいや成長する喜びを感じてもらう。僕は自分の経営者人生の中で、このような考えに至りました。

今、私たちは5年後の目標に向かって進んでいます。事業計画も作成中です。目標を持って計画を立て、進むべき方向性が明確であれば、人は頑張る意味を見出せます。

僕も、リーダーシップの本質を追求しながら、会社の舵取りを続けていこうと思っています。